Live report a cura di Laura Faccenda

Foto: Henry Ruggeri e Antonio Fiacco

Video: Domenico Carcangiu e Luca Villa

Erano i primi giorni di dicembre, quando ho ricevuto una chiamata. O meglio, uno scambio di messaggi. I mittenti: Luca Villa e Daria Moretti di PearlJamOnLine.it. La proposta: scrivere lo speciale sulle tre date dei Pearl Jam in Italia, previste per il 22, 24 e 26 giugno 2018. Un grande piacere per me, amante della musica e della scrittura. Un immenso onore per me, appassionata fino al midollo di Eddie Vedder e compagni (ovviamente mi ero già accaparrata i biglietti per tutte le date).

A qualche giorno dal termine dell’avventura della band nel nostro paese, mi sono ritrovata a plasmare le emozioni vissute e a trasformarle in parole, un po’ come quando si compone una canzone. Così ho pensato di racchiudere nella cornice di una parola chiave e di un verso di un brano dei Pearl Jam il resoconto di ciascuno dei concerti, tappa dopo tappa.

Laura Faccenda

22.06.18 – Idays Festival, Rho, Milano

Setlist: (Intro Music: Metamorphosis #2 by Phillip Glass), Release (first two verses in Italian), Small Town, Do The Evolution, Given To Fly, Wishlist, Even Flow, Corduroy, Immortality, Eruption (Van Halen), You Are, Daughter/Another Brick in the Wall Part II (Pink Floyd), Mankind, I Got Shit, Porch, Footsteps, Black, Alive, Rockin’ in the Free World (Neil Young), Improv/Yellow Ledbetter

– EMPATIA. “You’re finally here and I’m a mess”: Chi non ha temuto il peggio dopo l’annullamento della data di Londra del 19 giugno, a soli tre giorni dall’appuntamento di Milano? Eddie Vedder ha perso completamente la voce. Nonostante la ripresa del tour dall’Italia non fosse stata messa in dubbio, si sono vissuti attimi di apprensione. I Pearl Jam, però, hanno mantenuto la promessa presentandosi, puntuali (il quarto d’ora accademico è quasi d’obbligo), sul palco degli IDays accompagnati dall’intro di Metamorphosis #2 di Philip Glass. L’urlo dei 65.000 fan si arresta immediatamente quando Eddie Vedder, impugnando l’ormai immancabile foglio degli appunti scritti in italiano, si avvicina al microfono: “Sono trascorsi ventisei anni dal nostro primo concerto a Milano, nel 1992. Ecco la prima canzone che abbiamo suonato qui”.

La magia si accende sulle inconfondibili note di Release che diventa, nei primi due versi cantati nella nostra lingua, una richiesta di vicinanza e di aiuto: “Oggi ho bisogno di voi, delle vostre voci. Oggi siete parte della band. Pubblico… la band. Band… il pubblico”.

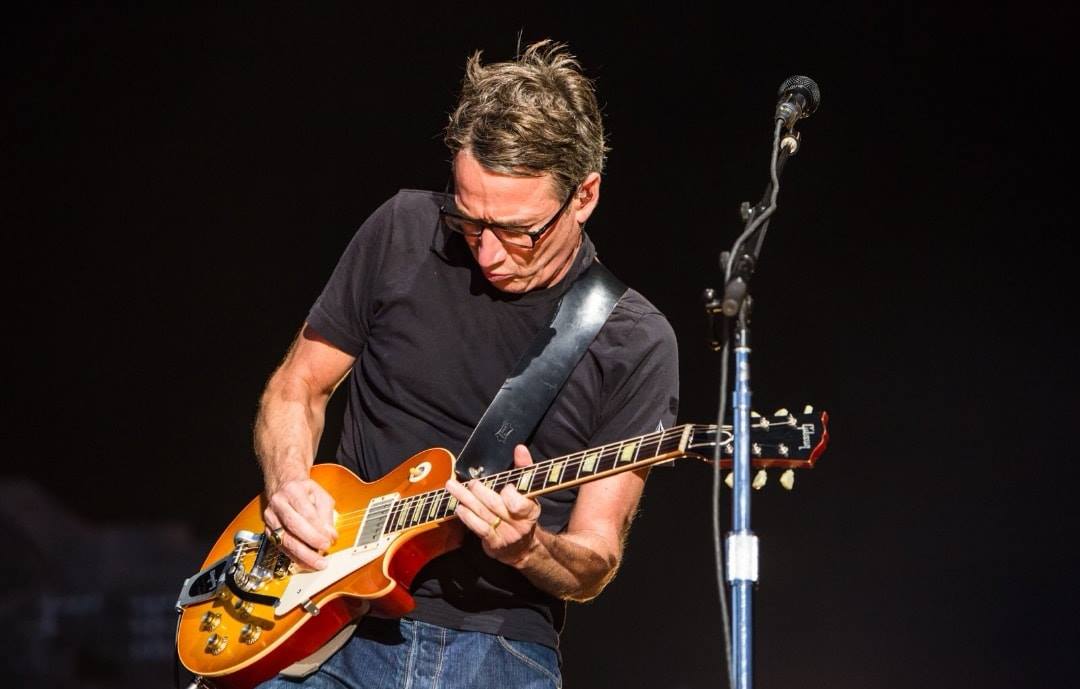

Le presentazioni ufficiali sono state fatte e allora si possono osare i primi pezzi più tirati. I ritornelli di Do The Evolution e di Even Flow sono affidati all’energia delle voci, dal pit alle ultime file del prato. Il clima si scalda, i musicisti sul palco anche. La versione di Corduroy proposta è una delle migliori mai ascoltate. Mike McCready, chiudendo gli occhi, in estasi, maneggia la chitarra come un prestigiatore con la sua bacchetta magica: evoluzioni da panico, dita sul manico alla velocità della luce, distorsioni di suono quando avvicina lo strumento agli amplificatori o quando gioca con gli effetti della pedaliera. Giù con il piede, sull’acceleratore. Il suo momento di gloria arriva con l’assolo di Eruption, dei Van Halen. Perché è McCready che, tra gli altri, possiede l’anima da mattatore, da rockstar. I compagni lo hanno sempre ammesso e negli ultimi anni questa indole si è manifestata in tutta la sua carica. Non mancano le rarità: da Immortality a You Are, forse il pezzo più strano e sperimentale dell’album Riot Act, del 2002.

https://www.youtube.com/watch?v=dpsWNt7cXfc&t=120s

Se Jeff Ament, impeccabile metronomo, rende ancora più speciale l’esecuzione di Daughter abbracciando il contrabbasso, i riflettori si accendono poco dopo su Stone Gossard. Ho sempre ammirato il temperamento di quest’uomo: il prendersi sul serio ma non troppo, il ruolo da mediatore, l’elemento più “naif” dei Pearl Jam e la sicurezza lì, alla chitarra ritmica. Dopo aver visto il film documentario “Let’s Play Two”, in cui su una scena campeggiava il cartellone “LET STONE SING”, era troppa la curiosità di sentirlo cantare. A Milano è successo, su Mankind. In volto il solito sorriso compiaciuto, le vibrazioni delle corde a suon di pennate tranquille, come se stesse strimpellando tra amici.

L’atmosfera diviene ancor più intima quando, prima di Porch, Eddie Vedder, rimasto solo sul palco, nel suo caratteristico italiano, dice: “Esattamente diciotto anni fa ci siamo esibiti a Milano e quel concerto è stato uno dei più importanti per me, perché lì ho incontrato la donna della mia vita, la madre delle mie figlie, la mia migliore amica. Buon anniversario Jill”. Il collegamento e il rimando a di You’re True, dedicatale lo scorso anno nella seconda data di Taormina del suo tour solista, sono stati immediati. Come fulmineo è stato il pensiero: “Che donna fortunata…!”. Eccola entrare in scena e, in preda all’imbarazzo, abbraccia il marito e brinda attorcigliando il braccio al suo, alla salute, all’amore e a quel paese, il nostro paese, galeotto per la loro storia. Non solo. Jill McCormick incarna perfettamente la celebre espressione “dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”. Il suo impegno sociale e politico è stato espresso nella frase riportata dietro la giacca, sfoggiata per l’occasione, “YES WE ALL CARE. Y-DON’T-U” in risposta polemica a Melania Trump che, alcuni giorni prima, era andata a visitare i centri di detenzione per i bambini immigrati separati dalle loro famiglie, indossando una giacca di Zara con la scritta sul retro “I REALLY DON’T CARE, DO U?”.

L’adrenalina di Porch, subito dopo, apre la via ad uno degli attimi più emozionanti della serata. Ogni volta che mi capitava di leggere le setlist della band, sia del tour americano sia dei primi concerti di quello europeo, di fronte a quel titolo pensavo: “Ecco… hanno fatto Footsteps”. E agli IDays, realizzando il mio grande desiderio di ascoltarla dal vivo, hanno suonato Footsteps. Il fiato, che attraverso i meandri dell’armonica genera quelle note, è qualcosa che il fiato te lo toglie. Perché è un viaggio nel tempo. È come riascoltare l’audiocassetta di Momma-Son su cui era stata registrata la voce di un surfista di San Diego, il demo che aveva folgorato quattro musicisti rimasti senza cantante. La melodia, la stessa melodia, su cui Chris Cornell ha cantato Times Of Trouble, creando un legame indissolubile con Vedder e i Pearl Jam (…ho sentito un brivido quando, prima del live, nello scorrere della playlist è iniziata Season). È ricollegate passato e presente, vissuti ed esperienze che hanno condotto fin lì, anche grazie a tutte le ferite e a tutte le cicatrici (“I got scratches, all over my arms”) curate e risanate dalla musica, dalla loro musica e dall’intramontabile Seattle Sound.

L’intensità raggiunge le stelle con Black: luci calde, rosse avvolgono il capolavoro che è diventato un inno, un mantra. Mike McCready si lancia in un assolo che fa letteralmente perdere i confini spazio-temporali, come se quel momento fosse destinato a non finire mai. Chi segue i Pearl Jam sa, poi, quanto siano frequenti le modifiche apportate ai testi, anche relative ad una sola parola. Beh, a Milano, le mie orecchie hanno captato una di queste “licenze poetiche”: Mr Vedder, sul verso “I know she gave me all that she wore” ha cambiato il soggetto, che, da femminile, è diventato “he”. Magari è solo una mia interpretazione ma, in qual cambiamento, ho letto la dichiarazione dell’impegno, dello sforzo, della volontà infusi per essere lì presente. Per dare tutto, per cantare, nonostante le avverse condizioni, per noi, con tutti noi fino al rush finale con Alive, Rockin’ In The Free World e Yellow Ledbetter.

Diciotto brani, per circa due ore di live, per chi è abituato agli standard stoici della band, hanno stonato un po’. In realtà, l’empatia che si è tradotta in un grande abbraccio collettivo ha superato qualsiasi numero, qualsiasi paragone. Niente potrà eguagliare la sensazione di prendere parte ad un’impresa portata avanti da un valoroso guerriero, da un artista immenso e soprattutto da un uomo che non ha mai avuto timore di mostrare la sua profonda umanità, limiti e fragilità compresi.

È avvenuto uno scambio. E per una volta siamo stati noi ad offrire la nostra voce a lui che, in infinite occasioni, ci ha donato la sua per riuscire a parlare, a cantare, ad urlare. Di nuovo. Per esprimerci, per trovare la ragione di esistere, per sentirci ancora vivi.

24.06.18 – Stadio Euganeo, Padova

Setlist: (Intro Music: Metamorphosis #2 by Phillip Glass), Pendulum, Low Light, Last Exit, Do the Evolution, Animal, Improv (Padova), Corduroy, Given to Fly, Gods’ Dice, Not for You/Modern Girl (Sleater-Kinney), Even Flow, Daughter, Red Mosquito, Mind Your Manners, Down, Spin the Black Circle, Porch

Encore: Small Town, Inside Job, Once, Better Man/Save It For Later (The English Beat), Black/Time Heals (Todd Rundgren)/You’re The Best Thing About Me (U2), Crazy Mary (Victoria Williams)/Paint It Black (Rolling Stones), Rearviewmirror

Encore 2: Smile, Alive, Baba O’Riley (The Who), Indifference

– RIVINCITA. “He still stands and he still gives his love, he just gives it away, the love he receives is the love that is saved”: Entrare in uno stadio fa sempre un certo effetto. Sì, perché, da vuoto, sembra immenso e ciò implica una grande responsabilità. Significa che tutte le persone che lo riempiranno saranno lì per quel determinato evento, per quella determinata band. Per i Pearl Jam. Ed è semplicemente menzionando questo nome che un ragazzo texano davanti a me nel pit (epica la maglia del Wrigley Field che indossava) risponde alla mia domanda sul motivo della permanenza in Italia. Da anni, ormai, fan da tutto il mondo accorrono a quante più date possibili, percorrendo migliaia di chilometri, viaggiando per giorni, “solo” per sentirsi parte della Strangest Tribe. Ho incontrato americani, australiani, greci, messicani ma anche tanti connazionali e amici allo Stadio Euganeo di Padova in un’atmosfera che, da subito, è apparsa più raccolta e familiare.

Il ventesimo show in Italia (abbiamo festeggiato un PJ 20 anche noi!) e il primo in carriera nella città veneta si apre sui rintocchi di Pendulum, una delle tracce più riuscite di Lightning Bolt. Su un intro pianistico, perfetta scia di Metamorphosis #2, si snodano gli echi delle percussioni e delle chitarre. E se il brano è stato definito da Stone Gossard “davvero semplice, sono solamente tre o quattro accordi, è tutta basata sul groove”, tale esordio si dimostra degno di una serata memorabile, esclusiva. L’attacco di Low Light, altro “lento”, fa per un attimo temere che Vedder non sia ancora al top della forma. Paura più che infondata.

È Last Exit a determinare il cambio totale di registro, a far ruggire di nuovo il leone che ha ritrovato finalmente la sua voce. Do The Evolution, Animal, Corduroy, Even Flow infiammano i 45.000 presenti. Dal prato si genera l’onda (abbastanza tollerabile) di pogo, sugli spalti è impossibile non alzarsi e saltare. Aggiungi Given To Fly con gli effetti di esplosione di luce sul pubblico ad ogni “He’s…flying”, l’esecuzione di una chicca come God’s Dice e il finale di Not For You che diventa Modern Girl di Sleater-Kinney e la magia è assicurata.

La band, reduce da intermezzi musicali da urlo, prende fiato per un attimo. Eddie Vedder sfodera il fedele foglio dalle scritte cubitali in italiano: “Se mi chiamassi Ivanka, dedicherei questa canzone a mio padre, gli darei un calcio nelle palle e gli sputerei in faccia”. Daughter racchiude l’immancabile protesta contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proseguita prima di intonare il rock blues di Red Moquito: “Sapete…il diavolo può nascondersi ovunque, anche in una mosca”. Il frontman, come sua abitudine, ha una gran voglia di comunicare con i fan. Guarda la folla quasi incredulo, sorride e si avvicina al microfono da cui esce la voce così profonda e rassicurante: “Ognuno di noi, oggi, è qui perché prova un senso di connessione. Quando siamo qui, siamo tutti connessi. Abbiamo lottato, abbiamo sofferto, ma siamo sopravvissuti”. Succede che, mentre il resto del pubblico esplode su una accelerata versione di Mind Your Manners, io mi ritrovo a piangere (ho pianto su Mind Your Manners…non ci credo ancora).

Le lacrime continuano a scendere ininterrotte su Down, una delle perle di Lost Dogs e uno degli inni musicali più empatici mai scritti dalla band: l’invito a trasformare il dolore in nuova luce, nuova energia, nuova vita (“Non permetterò alla luce di abbandonarmi, non permetterò alle tenebre di inghiottirmi”).

A circa metà scaletta, su Spin The Black Circle, l’Euganeo è venuto giù. Dedicata al collega ed amico Jack White, amante dei vinili, la traccia numero due di Vitalogy rappresenta un tuffo nel passato, tra gli scream e i growl del cantante, ai periodi delle corde e delle chitarre rabbiose, al movimento vorticoso, infinito del giradischi. Lo stesso movimento implacabile che Mike McCready riproduce sul palco, vagando all’impazzata, uscendo e rientrando, disegnando cerchi concentrici intorno all’asta del microfono, non smettendo mai di indicare i fan che lo acclamano. Il protagonista è ancora lui, con la sua doppio manico, con il primo testo scritto nel corso della sua militanza nei Pearl Jam, con il personale racconto di un vissuto: Inside Job. Un brano che conferma l’impostazione intimistica dello show, sottolineata a sua volta dagli sguardi assorti, dalle mani alzate al cielo, protratte verso il palco come a voler toccare, abbracciare colui che ha trovato le parole e la melodia perfette per descrivere il vuoto, il disorientamento, il rifiuto di soccombere, la rinnovata scoperta di se stessi e dell’amore, attraverso un percorso interiore.

Once fa da apripista a tutta una serie di brani che gli appassionati riconoscono fin dalle prime note e, se uno dei suoi versi più famosi recita “once upon a time I could control myself”… beh, da qui diventa assai complicato arginare le emozioni. Betterman, grande assente della data di Milano, è impreziosita dall’intesa tra Vedder e McCready: suonano spalla a spalla, abbandonandosi alle vibrazioni delle loro chitarre.

Black, all’Euganeo, è un’esperienza mistica di ben undici minuti di eternità. Ok, è vero. Black è sempre un’esperienza mistica. Perché Black il vissuto, la disperazione, la consapevolezza, il ricordo, l’attimo inciso sulla pelle. Black è l’amore incondizionato, quello più autentico che possa esistere. Ed essendo tutto questo, Black viene ascoltata in mille modi diversi: ad occhi chiusi, cantandola, urlandola, baciando, stringendo una mano, piangendo, riavvolgendo un nastro di memorie, sorridendo. Semplicemente assorbendo, tutto. Un “turuttutururu” infinito che accompagna Eddie mentre, in coda al capolavoro di Ten, intona alcuni versi di Time Heals di Todd Rundgren e di You’re The Best Thing About Me degli U2, quest’ultima rivolta ad ognuno dei presenti e allo spettacolo che sta andando in scena.

https://www.youtube.com/watch?v=shRb38PI_2A&t=431s

E il modo per ringraziarci lo ha trovato con Crazy Mary. Non dimenticherò mai il momento in cui, voltandomi verso la persona che è stata con me per tutto il concerto, con espressione incredula abbiamo detto, insieme: “È Crazy Mary!”. I brividi lungo la schiena nell’istante in cui è iniziata, diretta, con la pennata sull’acustica, abissale, come la tonalità della voce. Quasi un rito collettivo che si compie nella storia di una donna, considerata pazza, nel far girare una bottiglia di mano in mano, bere un sorso e inghiottire l’amaro provocato da “ciò che più hai temuto e che si è presentato a metà strada”. La cover di Victoria Williams è una di quelle inserite nel repertorio dei Pearl Jam da anni. Sono convinta (e lasciatemi, in parte, nella mia convinzione) che tutte le cover selezionate dal gruppo non vengano scelte casualmente. Crazy Mary è un pezzo dall’estrema carica iconica, è un ritrovarsi davanti a immagini nitide, alla figura oscura di questa donna che ricorda da vicino i controversi personaggi di Once, Even Flow o Why Go. Immancabile qui l’assolo di Boom Gaspar, mentre Vedder si avvicina alla prima fila munito di bicchieri e bottiglia, versando il vino. Su una Rearviewmirror al cardiopalma, che evidenzia lo stato di grazia di tutta la band, termina il secondo “set”.

I sei appaiono di nuovo sul palco, qualche minuto dopo. Oltre ad un’armonica che regala ad un fortunato fan, il frontman tiene in mano una cornice rosa con un nome, Eleonora (è simpatico l’errore di scrittura, “Eleonara”) e la fotografia di una bimba. “Lo scorso anno a Taormina” – dice – “Ho incontrato due splendide persone, Luca e Daria. Hanno scritto un libro su di noi, sembrava un ottimo libro, era spesso… non l’ho letto perché era in italiano ma c’erano delle grandi parole italiane all’interno. Sono sicuro fosse un bel libro, hanno viaggiato in moltissimi posti per venirci a vedere, sono parte della comunità che siamo così grati di avere. Recentemente, è nata Eleonora, la loro bambina. Tutta la band ti ama già“. Un battesimo d’eccezione, degli zii davvero speciali e Smile, suonata con una formazione rivisitata che vede Gossard al basso e Ament alla chitarra, tutta per Eleonora ed i suoi genitori (continuerò a dire all’infinito che queste cose accadono solo con loro ed è uno dei motivi per cui li amiamo tanto!).

Il siparietto in cui viene raccontata una disavventura capitata al cantante a Venezia nel 2010 è esilarante. Seguirlo nel suo slang biascicato mi mette sempre e comunque alla prova. Una notte da panico, un’ospitalità ricevuta e non proprio tranquilla, il desiderio e la gioia nel tornare da Jill, allora incinta. Permettersi quella frase, “I’m still alive”, ancora una volta. Baba O’Riley è l’apice della festa, il momento sacro in cui Eddie sceglie rigorosamente chi premiare con il tamburello tanto agognato da tutto il pubblico dei Pearl Jam. Il finale è affidato a Indifference, in un ritorno pacato alla riflessione come succede quando, dopo una serata tra amici, ci si ferma fino all’alba a confidarsi con quello che senti a te più vicino. Gli parli di quanto sia fondamentale per l’essere umano andare alla ricerca e trovare delle certezze. In qualcosa, in qualcuno. Nella musica magari. E i Pearl Jam sono una di quelle certezze per tutti coloro che li attendono ad ogni live, macinando chilometri, aspettando in fila per ore, per giorni, essendo sicuri, però, di provare esattamente quelle emozioni, incontrando e rincontrando anime affini, unite dalla stessa passione, ascoltando e immergendosi in quelle canzoni, ringraziando Eddie, Stone, Mike, Jeff, Matt e Boom, ogni volta. Non c’è storia. Non cambieremo direzione, non cambieremo idea. Ed è questo che fa la differenza.

26.06.18 – STADIO OLIMPICO, ROMA

Setlist: Release, Small Town, Interstellar Overdrive (Pink Floyd), Corduroy, Why Go, Do the Evolution, Pilate, Given to Fly, Even Flow, Wasted Reprise, Wishlist, Lightning Bolt, Again Today (Brandi Carlile), Untitled, MFC, Immortality, Unthought Known, Eruption (Van Halen), Can’t Deny Me, Mankind, Animal, Lukin, Porch

Encore: Sleeping by Myself, Just Breathe, Imagine (John Lennon), Daughter/W.M.A./Improv, State of Love and Trust, Black Diamond (Kiss), Jeremy, Better Man/I Wanna Be Your Boyfriend (Ramones)/Save It For Later (The English Beat)

Encore 2: Comfortably Numb (Pink Floyd), Black, Rearviewmirror, Alive, Rockin’ in the Free World (Neil Young)

– LIBERTÀ. “Keep on rockin’ in the free world…”: Il ritorno dei Pearl Jam a Roma, dopo ventidue anni, ha quel qualcosa di epico e straordinario degno della città eterna. Un fermento tangibile già nei giorni precedenti, l’adrenalina alle stelle la mattina del grande evento. Per le migliaia di fan accorsi da tutta Italia e dal mondo la direzione è una soltanto: lo Stadio Olimpico. Un passante incredulo dice al suo interlocutore al telefono: “Boh, vanno tutti a sto concerto rock”. I bar attorno al tempio romano del calcio sono gremiti di persone, gli impianti di filodiffusione sparano a volume elevato le canzoni della band di Seattle. Il sole picchia forte sui Jammers che, dalle 16, varcano i cancelli nella corsa alla transenna. L’Olimpico si riempie con calma e, se il prato è già gremito da ore, gli spalti si popolano completamente a pochi minuti dall’inizio previsto. Minuti, quelli, caratterizzati da una sorta di “toto-prima canzone”. Con cosa apriranno stasera? “Se fanno Nothing As It Seems svengo” – afferma qualcuno. Io avevo puntato tutto su Release e così è stato. Perché ho immaginato che sarebbe stato quello il primo brano della setlist? Beh, è troppo adatto ad un contesto così.

È un coro una preghiera, un momento di raccoglimento. Chiudendo gli occhi ci si ritrova in cima a una rupe e lì, sull’orlo un lupo che ulula, saggio, per riunire il suo branco, rivolto alla luna. Come la luna che veglia dall’alto del cielo capitolino. Sentir risuonare il dolce arpeggio nella cornice dello stadio è da brividi. Eddie Vedder e compagni chiamano tutti a raccolta. Il sogno ha inizio e il cantante saluta i 55.000 presenti: “Buonasera Roma, come va? Come state? Vi dico come mi sento io, per questa città che ha fatto molto nel mondo e mi ha dato tantissimo. Personalmente è stato uno dei concerti più importanti della mia vita. Sono trascorsi ventidue anni da quando abbiamo suonato qui, sono veramente contento di essere tornato”.

Una dopo l’altra scorrono Small Town, con tutto lo stadio che dà il benvenuto ai suoi beniamini cantando il celebre verso “I just want to scream… Hello!”, Interstellar Overdrive dei Pink Floyd, Corduroy e Why Go. Finalmente Why Go, mai suonata nelle precedenti date italiane.

https://www.youtube.com/watch?v=jgyyZG7dIV0

Ecco, l’appuntamento di Roma è caratterizzato da tre tipologie di canzoni: i brani che non sarebbero potuti mancare, i grandi classici e le cover.

Andiamo con ordine. Per quanto riguarda la prima categoria, mi riferisco a MFC e Untitled, le due car songs ispirate dai soggiorni romani di Eddie (in particolare dalle vacanze del 1996). Ad una sensazione di mancanza di via uscita, si mescolano, da una parte, il desiderio di fuga e, dall’altra, di condivisione. “È così che mi sento quando vengo qua” – afferma il cantante. Lui che, ormai, ha fatto di Roma una seconda città.

Non si potevano deludere le aspettative dell’Olimpico nemmeno sui grandi classici. Alla già citata Why Go si è aggiunta una Jeremy super carica. Jeff Ament, presentato prima dell’esecuzione di Pilate non solo come l’autore del pezzo ma anche come un dio del basso, fa un passo avanti sul palco e pizzica le corde su quel giro inconfondibile. È mancata Jeremy a Milano e Padova e i fan non vedono l’ora di alzare le braccia al cielo su “arms raised in a V”! Stessa storia per State Of Love And Trust, il brano che i cinque avevano scritto per la colonna sonora di Singles di Cameron Crowe e che rappresenta una pietra miliare della generazione “grunge” anni ‘90. Ruvida, potente. Si ritorna un po’ ai tempi dei ragazzi con i capelli lunghi, gli anfibi, le automobili sgangherate ma con le autoradio sempre strabordanti di musica. In versione acustica, in uno degli istanti più intensi della serata, arriva Just Breathe. Dedicata a Elena Lucrezia Cornero Piscopia, la prima donna ad ottenere un dottorato al mondo, la ballata è un duetto e un abbraccio tra Vedder e le 55.000 anime presenti.

Fondamentale l’impatto, nello show, dello spazio dedicato alle cover, sempre personalizzate in stile Pearl Jam. “Vogliamo celebrare alcune donne stasera” – ha detto Ed – “La prima è una grande amica di Mike e ora una nostra amica. La prossima canzone è stata scritta da Brandi Carirle” – e gruppo suona per la seconda volta in questo tour Again Today.

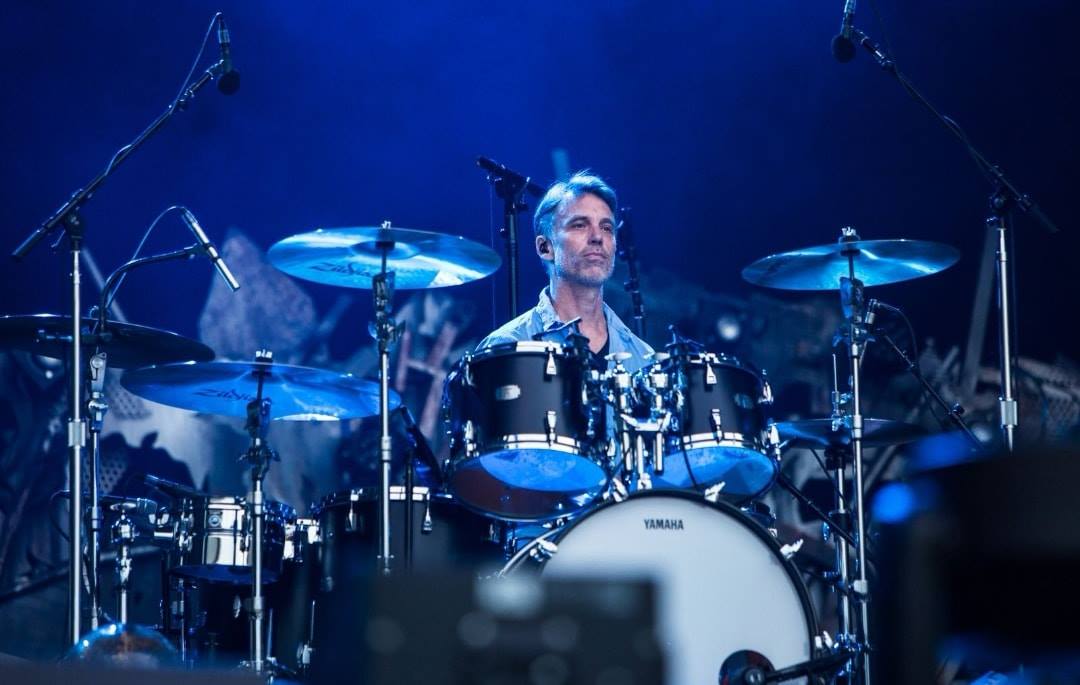

Indimenticabile è l’esecuzione di Black Diamond dei Kiss. “Abbiamo qualcosa di speciale per voi. Sono molto emozionato. Non è la prima volta che la facciamo, dovrebbe essere la seconda. E per l’occasione voglio presentarvi un ospite. È un onore averlo qui con noi. Signore e signori… Matt Cameron (Vedder ha già dichiarato poco prima la stima nei suoi confronti, affermando di essere migliorati come band dopo l’arrivo di Matt)”. A McCready è affidata la prima strofa ma il momento di gloria è tutto per la voce del batterista.

Sul ricordo del live di Firenze dello scorso anno e della magia della stella cadente che aveva squarciato il cielo, il frontman ci chiede di accendere le luci dei telefoni. È la volta di Imagine. Lo stadio di trasforma in un giardino di lucciole e le battute finali del capolavoro di John Lennon sono precedute dall’apparizione dui maxi schermi del logo con gli hastag #apriteiporti e #saveisnotacrime. Un inno universale alla pace e un invito a porre attenzione a quanto accade oggi nel Mediterraneo, con la richiesta del ripristino delle operazioni di soccorso da parte della guardia costiera. Al di là di qualsiasi campana mediatica e di qualunque ideologia, è innegabile che una delle peculiarità dei Pearl Jam è essere partecipi delle vicende politiche e sociali del nostro pianeta. Ci hanno messo la faccia, sempre. Perché il compito dell’arte e della musica è anche quello di sensibilizzare le coscienze, veicolare messaggi, spalancare le porte al cambiamento, quando le cose, palesemente, non vanno. Strumentalizzare e criticare un atto di umanità è sintomo, appunto, che le cose non vanno.

Il secondo encore inizia con una Comfortably Numb da brividi, qui al suo debutto europeo e presentata come omaggio ad un altro grande amante dell’Italia, Roger Waters. Protagonista assoluta è la chitarra di Mike, che si lascia andare in uno degli assoli più celebri della storia della musica, suona ad occhi chiusi, alza lo strumento al cielo, si inginocchia nei riff conclusivi.

Le tre ore e quindici minuti di live terminano con la cover per eccellenza, quella di Neil Young, il caro zio Neil. Le luci dello stadio si accendono. Si salta e si canta tutti insieme Rockin’ In The Free World. La band è legata in modo particolare a questo finale.

A pensarci bene, nel ritornello è racchiuso tutto ciò che proviamo e che ci portiamo dentro durante e dopo un concerto di questa band. Continuare, andare avanti. Non arrendersi, ce l’ha detto anche Eddie, su Imagine. Loro non si sono mai arresi. Sono i sopravvissuti di una generazione, musicale e non, quella chiamata “grunge”, che piange incolmabili perdite lungo la strada. Loro hanno assistito a tutto ciò. Magari hanno anche dubitato sul senso di proseguire. Non hanno mai mollato, però. Si sono ribellati, nel corso del tempo, in una protesta costruttiva. Hanno unito generazioni. Da chi, una volta, consumando le cassette di Ten, Vs, Vitalogy sognava di mettere su un gruppo, viveva i sogni dell’adolescenza, portava con fierezza i capelli lunghi…a chi, anagraficamente più giovane, ha riconosciuto nei loro capolavori uno spunto di riflessione, uno specchio e l’esempio di artisti e di uomini che hanno percorso un determinato cammino. Sì, sono cambiati, ma mai rinnegando se stessi e le proprie scelte, difendendone la libertà.

“Abbiamo cominciato a fare musica” – ha dichiarato una volta Ed – “per soddisfare noi stessi. Credo che questo fosse il piano all’inizio. Quel che non avremmo mai immaginato è che tante persone avrebbero stretto amicizie, scambiato idee e condiviso la propria umanità attraverso la nostra musica. Sono diventati marito e moglie, sono diventati migliori amici. Tutto questo all’infuori di noi. Noi ci limitiamo a suonare”.

Mi dispiace Mr Vedder ma, stavolta, non sono d’accordo con lei. Perché i Pearl Jam non si limitano a suonare. Quello che avviene è uno scambio comunicativo, attraverso la musica. Una musica composta sul pentagramma della vita, dalle linee più basse, con note di dolore, di sofferenza, di rabbia, di delusione e disillusione… a quelle più alte su cui brillano la condivisione, l’empatia, la passione. l’amicizia, l’amore. E soprattutto la fiducia, un tipo di fiducia speciale. Quella nel domani, nel futuro.

LAURA FACCENDA

LAURA FACCENDA

Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Moderne e Contemporanee, prosegue gli studi nell’ambito della comunicazione e del giornalismo. Sulle orme delle sue due grandi passioni, la musica e la scrittura, frequenta il workshop di giornalismo musicale organizzato dalla Rivista Rumore e il corso in Marketing, Management e Comunicazione della Musica presso la Santeria di Milano.

Ha collaborato con il sito web di notizie e media Spazio Rock e con l’agenzia media/stampa Bizzarre Love Triangles. È attualmente collaboratrice e free lancer in webzine e radio (Just Kids Magazine, PearlJamOnLine, Staradio)

HENRY RUGGERI

HENRY RUGGERI

Spacciandosi da fotografo di una rivista di settore, riesce ad entrare nel backstage dei suoi idoli, i Ramones. Era il 7 Maggio 1989, e da quel giorno non ha più smesso. Fotografo storico di Raro! ha ritratto dal vivo i più grandi della musica (U2, Rolling Stones, James Brown, Madonna, Bruce Springsteen, Depeche Mode, Iron Maiden, Kiss, Metallica…) per numerose testate tra cui Emozioni, Vogue, GQ, Rolling Stone, Backstage, Sport Week, Metal Maniac, Metal Shock, Jam, Eddies, Mucchio Selvaggio, Arcana Editore, Tsunami Editore e altri. Spesso “on the road” per concerti, si occupa anche di shooting per campagne pubblicitarie, matrimoni, ritratti, eventi.

Foto di copertina per gentile concessione di Antonio Fiacco, video di Domenico Carcangiu e Luca Villa.

© www.pearljamonline.it